當前位置: 首頁 >

“運墨如已成,操筆如無為” 觀劉知白中國畫

2012年06月06日 23:52:50 作者:N/A

一

當我寫下石濤《畫語錄 脫俗章》中這句話,用以稱譽默默無聞的貴州老畫家劉知白先生的山水畫時,可謂百感交集。借用前人的說法,劉知白先生該屬于“隱逸型”畫家。因為他生于1915年,雖耄耋高齡而健在于世,仍筆耕于硯田不已,所以他是“當代隱逸型”畫家。當然,古人與今人的“隱逸”不同,致因尤異,不能同日而語,不過,若就他們的生平履跡特別是心路歷程與不為人知而言,或不妨相提并論。

在古代社會,那些“精神貴族”或隱于野;或隱于詩或隱于酒,因為他們要面對封建社會的“權(quán)力意志”,他們的心理便只有隱忍、扭曲乃至逃逸而后可。這是古代文人墨客的一個歷史悲劇與生存宿命。然而,近現(xiàn)代的中國社會,情形卻更加復雜,仍然還有一些失落的人生愿意去隱或不得不隱,逸出時尚或時代之外,尋找一個自我的精神家園讓心身稍稍安頓。上世紀的四川陳子莊與江西黃秋園如是,還有紹興徐生翁等人也如是。前不久,浙江友人持來已歿于六十年代的永康遺賢應(yīng)均的書畫材料,觀覽之余,心波難平。今又獲睹貴陽劉知白先生的中國畫作,撫冊三嘆:這擾擾紅塵竟然有如此多的隱逸“明”家,有待世人發(fā)現(xiàn)和認同——他們與聲譽遐邇的眾多大“名”家們相比,寂寞得多了,自在得多了,甚至形成了另一道或不亮麗卻很迷人的文化風景。這些逐漸被披露的不“名”之家,自有他們的高“明”之處,他們大多無名有實,值得予以重視和評價。如今的時代,本分的藝術(shù)家只好寂寞,風光總要被善于鬧騰者占盡,如是而已,豈有他哉!

不管在什么時代,都會有甘于寂寞的心靈。甘于寂寞、選擇逃逸未免也是一種“怯懦”,但是換一個角度,用老子的邏輯說,“大勇若怯”,那些被排斥在時尚與時代之外的人,因有無奈的因素,但是未嘗不有十分勇敢的精神,因為他們敢于面對一時的乃至一生的平淡。齊白石說:畫者,寂寞之道。在寂寞之道上,有人消沉、有人放浪、有人執(zhí)著,而劉知白先生則是寂寞而不改其志抱,其積六、七十年之不懈藝術(shù)追求而蘊玉藏輝,正在被世人所注目。

“屈原放逐乃賦《離騷》”,1933年18歲時入蘇州美專學習的劉知白先生,也是一生坎坷,在“文革”中期曾被舉家“下放”到遠離城市的貴州龍里縣洗馬區(qū)的山村中。這次被疏離的時間雖只有兩年,但其意味等同于一種心身的放逐,于是黔山黔水多了一位知音,而畫家的郁郁不平之氣也找到了一個傾瀉點。古人謂“煙云供養(yǎng)”,這段經(jīng)歷,對于知白老人來說,或許也是一種不幸吧,他在山水丘壑之間找到了生命的激情與精神的象征,于是乎紙上潑出的云煙,吐出的塊磊,便都更加窮極變化,挾裹著一股昂揚激越的生命活力。貝多芬說過:苦難與不幸是藝術(shù)家的寶貴財富。劉知白先生的遭際當然是他人生道路的一種磨難,但就其藝術(shù)道路而言,這段放逐生活,對于玉成藝術(shù)家劉知白實在至為關(guān)鍵。

二

中國畫有悠久豐富的歷史傳統(tǒng)。這種傳統(tǒng)到了十九世紀末,二十世紀初已經(jīng)愈趨萎頓。于是,有一批留學海外的學子學成歸來欲挽狂瀾于既倒,又有一些文化名人針砭時弊作震聾發(fā)聵之登高一呼,在時代的文化新思潮的沖滌下,中國畫也面臨了前所未有的危機?;仡櫚倌甑闹袊嫐v程,幾乎是學習借鑒、移植融匯西畫的過程。這個過程甚至已形成了一個新傳統(tǒng),開始左右著人們的審美思維。新鮮血液的輸入當然給中國畫注入了生機和活力,但是,也消弱甚至改變了傳統(tǒng)精神。不要小看這種改變,這種改變固然擴充了審美的視野,但也從根本上質(zhì)疑乃至動搖了一種文化精神的核心與基礎(chǔ)。時下的山水畫作品,已經(jīng)過分工藝化、制做化而背離了傳統(tǒng)的表現(xiàn)方式與文化精神。一味雕飾而愈趨謹細的山水畫,已經(jīng)變成了新八股。其實,人們似乎忘了:自然質(zhì)樸之美是中華文化的最高理想。這一點千余年前的唐代論家張彥遠已經(jīng)早有批評:“夫失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精,精之為病也而成謹細。”(《歷代名畫記》)謹細非不可以,不可以的是不能在山水畫的表現(xiàn)中失卻山川浩氣與率然真氣。“寫意”精神已經(jīng)被日漸工細的裝飾風所取代。這種過于人工化的時尚,其實正是對傳統(tǒng)自然大法的背離。中國畫的表現(xiàn)以自如無礙的揮寫與適度的刻畫為高境。中國傳統(tǒng)美學重視傳達神韻氣象而反對“謹毛而失貌”。

在上述的背景中,在這種工巧的時尚中,尤顯得劉知白先生的山水畫創(chuàng)作是獨到的、個性的、有傳統(tǒng)精神的,是對于中國美學有甚深了悟后的表現(xiàn)高境。莊子謂:“既雕既琢,復歸于樸”(《莊子 • 山水》),劉知白先生的山水畫,表現(xiàn)上的寫意性與審美品質(zhì)上的率真自然美已渾化為一。僅憑這一點,我們便有理由對其藝術(shù)給予十分的重視和研究,給以必要的好評和恰當?shù)膶W術(shù)定位。

近年,人們在藝術(shù)上越來越避難從易。而可笑的是,人們竟認為工匠化的死摳硬磨式的中國畫是“高難度”,而視真正具有寫意精神的繪畫為“易”、為游戲,真是令人咂舌寒心!

中國畫的歷史上下文是哲學和詩學的歷史情境,而不是科學主義的產(chǎn)物。今天,我們不必拒斥科學,但科學對西方繪畫的催生與影響是有目共睹的,而在中國畫的歷史發(fā)展中,它的作用尚待研究,正是由于中國文化土壤的特殊性,所以才使中華民族創(chuàng)造出了這種“玄妙文化”中的寫意性繪畫傳統(tǒng)。我們可以借鑒洋傳統(tǒng),也可以反對舊八股,但我們不能形成舍本逐末之后的新八股,甚至用洋教條來否定一切。

上述話題,由劉知白先生的中國畫而觸及。我同時以為,劉知白先生的山水畫創(chuàng)作其啟示意義也凸顯于此,我們應(yīng)該在百年動蕩與發(fā)展變化之后,重新梳理思緒,再認識民族文化的傳統(tǒng),真正從其文化內(nèi)核與美學精神的歷史高度上去審視和把握中國藝術(shù)的歷史走向與表現(xiàn)境界。以此而視劉知白先生的藝術(shù)水平與審美理想,我們會多有會心又別具收獲的。

三

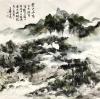

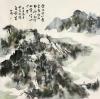

劉知白先生的山水畫藝術(shù),筑基于吳門畫法,其早期文秀溫潤一路畫風可證,而又構(gòu)架于石濤、石溪、米氏云山、梅清等古代大家,晚年默化心性與自然,畫為心畫,畫求率真自然,有“元氣淋漓障猶濕”(杜甫句)之妙。像《山水冊頁》 (畫集 26 ) 的迷蒙渺遠,畫面上逶迤斜穿畫面的老柳樹的大膽運用;《春江夜月》 (畫集 27 ) 的清空幽悠; 《云橫黔山》 (畫集 43 ) 的墨分五色,筆墨蒼潤;《寒山飛雪》的荒寒疏爽;《山水》 (畫集 73 )的氤氳高華; 《潑墨山水》 (畫集 70 )的紛披自然;《潑墨山水》 (畫集 81 )的云煙闊遠。特別是洗馬寫生的一批水墨寫生力作,都是中國寫意繪畫的高境界、大境界,那是“筆與墨會,是為氤氳” (石濤 《畫語錄》)的寫意精品,作者若無有甚深傳統(tǒng)功力與甚高中國文化了悟,豈可臻此水準?

洗馬寫生的這批畫,其實已破除吳門以至“二石”牢籠,其中又有不少新安畫派的遺韻,從那些焦黑渴筆的勾勒皴擦中,我們不是依稀可尋程邃、程青溪、戴本孝、黃賓虹等人的法乳嗎?這些作品,來自于山川的真實感受,但又染著著濃郁的畫家的個人意緒,其蒼茫跌宕之美實堪出時下名家之側(cè)而無愧。

劉知白先生自80高齡以后,體衰不便遠行,但他已將60歲前后出游黃山、蒼山、洱海、青城、峨嵋的丘壑意象注入筆下,升華潑寫出了一批水墨淋漓的《潑墨山水》組畫。如《潑墨山水》 (畫集 101 ) 一作,實為大氣磅礴、渾莽氤氳之佳構(gòu)。因塊的水墨與自然機巧的露白布虛相映成趣,表現(xiàn)了一種山川的郁勃之象,給人以“黑墨團中天地寬”般美感。

劉知白先生在耄耋之年仍鍥而不舍,不斷攀登著藝術(shù)的高峰險境,這種精神十分令人感佩!而他老人家能夠化生平苦澀寂寞而成此等紙上云煙,一片浩邁,又怎不令后學敬重?老畫家的生平遭際是不平的,但老畫家的畫境卻是激昂之中不乏沖和之致的,“運墨如已成,操筆如無為”,苦瓜和尚的話我以為正堪為劉知白先生的畫藝作一寫照。在我眼中,劉知白先生實現(xiàn)了一個傳統(tǒng)型文人知識分子——精神貴族的人格自貴與文化叩尋。

梅墨生 2000年元月于化蝶堂寓

注:該文刊載于2000年《貴州美術(shù)·劉知白專輯》

分享到: 新浪微博 騰訊微博 網(wǎng)易微博

誠聘英才 |

加盟代理 |

書畫租賃 |

廣告服務(wù) |

友情鏈接 |

關(guān)于我們 |

媒體合作 |

作品征集 |

交易聲明 |

聯(lián)系我們 |

訪問量:76343009

版權(quán)所有 2012 杭州江南書畫經(jīng)營有限公司 浙ICP備05050093號-2 地點:杭州市長生路58號西湖國貿(mào)中心706室

電話:0571-87558039 87558040 傳真:0571-87558037 E-mail:chym88@126.com 服務(wù)QQ:449363274 技術(shù)支持:博采網(wǎng)絡(luò)

版權(quán)所有 2012 杭州江南書畫經(jīng)營有限公司 浙ICP備05050093號-2 地點:杭州市長生路58號西湖國貿(mào)中心706室

電話:0571-87558039 87558040 傳真:0571-87558037 E-mail:chym88@126.com 服務(wù)QQ:449363274 技術(shù)支持:博采網(wǎng)絡(luò)